鉄道模型オンラインコンテストとは?京王線下高井戸駅前で出展

全国鉄道模型2020オンラインコンテストが11/21〜22に実施されました。

全国高等学校鉄道模型コンテストは、

モジュール部門、一畳レイアウト部門、HO車輌部門

の各部門で競います。

第12回目にあたる今年の全国高等学校鉄道模型コンテスト2020において、

正則学園の鉄道研究同好会(鉄研)

は、モジュール部門にエントリー。

モジュール部門のジオラマに、「直線」と「カーブ」の2つの選択があるそうです。

鉄研が選択し、仕上げた作品はこれ!

『京王線下高井戸駅前』

をテーマにした作品。そして「カーブ」を選択しました!

そして、そして、気になる頑張りの評価はどうだったのか!と

ベ

ス

ト

ク

リ

エ

イ

テ

ィ

ブ

賞

を受賞することができました✨✨👏👏👏

この大会は、作品をつくるだけでなく、作品紹介動画(1分以内)も併せてのエントリーになります。作品紹介動画も併せてみてくださいね~

今年はこちら☞ ※作品紹介(鉄道模型コンテスト公式内)

これまでは直線しか選択してこなかったが、今年はあえてのカーブで勝負したんです!とのこと。

去年よりも受賞ランキングは上がった、とS君が話をしてくれました。

鉄研の皆さん、受賞おめでとうございます✨

賞

はこのようなものがあるそうです。

文部科学大臣賞 視聴者が選ぶナンバーワン賞

優秀賞 ベストファンタジー賞

ベストリアル情景賞 加藤祐治賞

理事長特別賞 審査員特別賞

ボランティアスタッフが選ぶナンバーワン賞

ベストクリエイティブ賞 ★ ☜ 今年はここ!

ベストプレゼンテーション賞

ベストクオリティ賞

努力賞

ベストライター賞

文部科学大臣賞を受賞したメンバーをKATOが、ドイツに鉄道を見に旅行させてくれるとのことです!

KATOは、“KATO” Nゲージ・HOゲージ鉄道模型の企画、製造、販売で有名です。

TOMYは、プラレールで有名です。この2社が鉄道では2トップ✨

なぜ下高井戸駅

7月のとある活動日の出来事。

今年はなんもまだ決めてないよね。どうするの。

部員が揃ってから、S君が

『今年は、あえての技術力勝負でのカーブで勝負』

で、どう?と

そこで部員の一人が✋を上げて、カーブが最優先なら

『京王線下高井戸駅』はどうなかなぁ~って。

異論なし!で決まりましたとのことです。

(私はこれを聞き、でもなぜ?となりました)

そこでSくん、良くわからないけど、なんで下高井戸駅なの?と聞いたら、

京王線と世田谷線という2線が地上にあるんです。

2線の電車がまた同じような大きさで並ぶように見えます!路面電車の世田谷線がですよ~

なるほど!世田谷線が京王線の電車が並ぶということから面白いんだね。

作家の坪内祐三さんがいたなど有名ですが、

マニアな駅!であることは間違えない。

そして、OBのN君にも確認をしたところ、

下町のような駅前の商店街が下高井戸にあって、そこに東京では数が少なくなった路面電車が走っているというところにポイントがあるのでしょうと。

カーブ

さぁ~そこで、いかにして

2線の地上のリアリティと曲線美が作れるかが勝負✨

下高井戸駅の街並みを、初夏をイメージして作りました。

実は、ジオラマは、既製品など使用しても良いなど「自由」だそうです。各校にお任せ。

既製品を使用したときは、おもちゃっぽさが出てしまい、リアル感を出さないと賞には到底届かない。

そして、そのためには、汚しを入れたり、墨入れをすることはマスト!だそうです。

カーブのホームは、3週間かかりました!とのこと。

人形の配置、作品が表している一瞬が、そういう状況を表しているか!

が重要。その、ストーリーが大切✨

また、

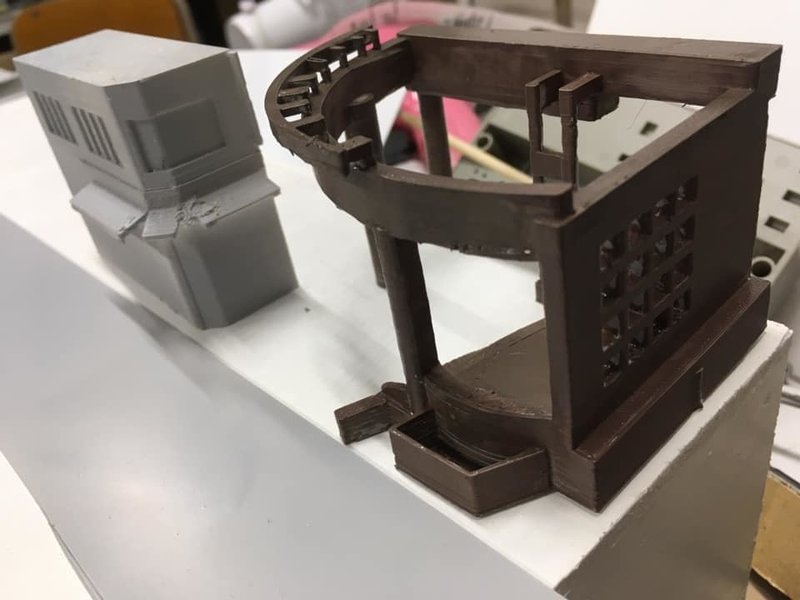

最近の傾向として、3Dプリンターを使用してビルなどを作ることが流行りで、ここ数年多くなっていて話題なんだそうです。

今年は初めて、3Dプリンターでいくつか作ってみました。

👇駅舎のデザイン画

👆3Dプリンターで作ったマツモトキヨシ(左)と駅舎(右)

3Dプリンターで建物の製作に挑戦と、今後に繋がるものが多くありました。とのことです。

SG鉄研

正則学園の文化部の筆頭格✨

昨年の修学旅行先、シンガポールのセントーサ島に走っている電車の模型を購入して後輩に見せている様子です笑笑

シンガポールで購入してきましたと✨

2018年夏合宿

2019年夏合宿

最後に、

下高井戸駅に詳しい方の考えをご紹介

Written By: 川俣 晶さま

京王線(京王電気軌道)は当初路面電車に毛の生えたような路線でした。

実際、路面を走っていた区間もあります。

そして、

世田谷線(玉川電気鉄道)側も、やはり路面電車に近い存在でした。

つまり、

どちらの路線も、路面電車らしい比較的低いホームを使っていたのだろうと思うわけです。

その結果として、

京王線の下りホームと世田谷線のホームは同じ程度の高さになり、連続して共用できることになります。

つながっている方が乗り換えにも便利ですしね。

しかし、

戦後になって京王線は路面電車から脱却して高速通勤私鉄へと脱皮を行います。

路面の併用区間は廃止され、電圧は600Vから1500Vに昇圧され、流行の湘南型の顔をした電車が颯爽と走るようになります。

当然、

ホームの高さも高くなったのでしょう。

さてここで問題になるのは、

下高井戸駅下りホームです。

世田谷線との関係上、うかつに高さは上げられません。

そこで、

京王線の下りホームは、世田谷線との共用部分を避けて新宿側にずらして建設された……と考えることが出来ます。

つまり、

この瞬間に、下高井戸駅の上りと下りのホームは位置がずれてしまったわけです。

仮説

連絡線の土地はホームに使われたのです。

しかし、

そうそう都合良く新宿側にずらした位置にホームを造れる土地があったのでしょうか? 実はあったのです。

それは、

京王線と世田谷線を連絡する線路の土地です。

この線路を撤去して、そこのホームを造れば、すぐに高いホームを用意できます。

ちなみに、

上記の絵を見ると、連絡線は世田谷線の本線が上り下りに分岐するポイントの手前(単線部分)で分岐し、現在の下高井戸シネマのある位置よりもずっと手前で京王線の下り線路に合流しています。

紛れもなく、

この位置は現在の下りホームの位置そのものに見えます。(現在はずっと先まで延長されているにせよ!)

なるほど~ですよね。 川俣 晶さま、ありがとうございました。

SG鉄研、のめり込む、良いじゃないですか!最高ですよ✨

ロマンとストーリー、話題や他校との駆け引きなど、大会はやはり工夫し、かつ「らしさ」は必要ですね!

今後も皆さまで、応援していきましょう~! エイ、エイ、オー✊笑笑